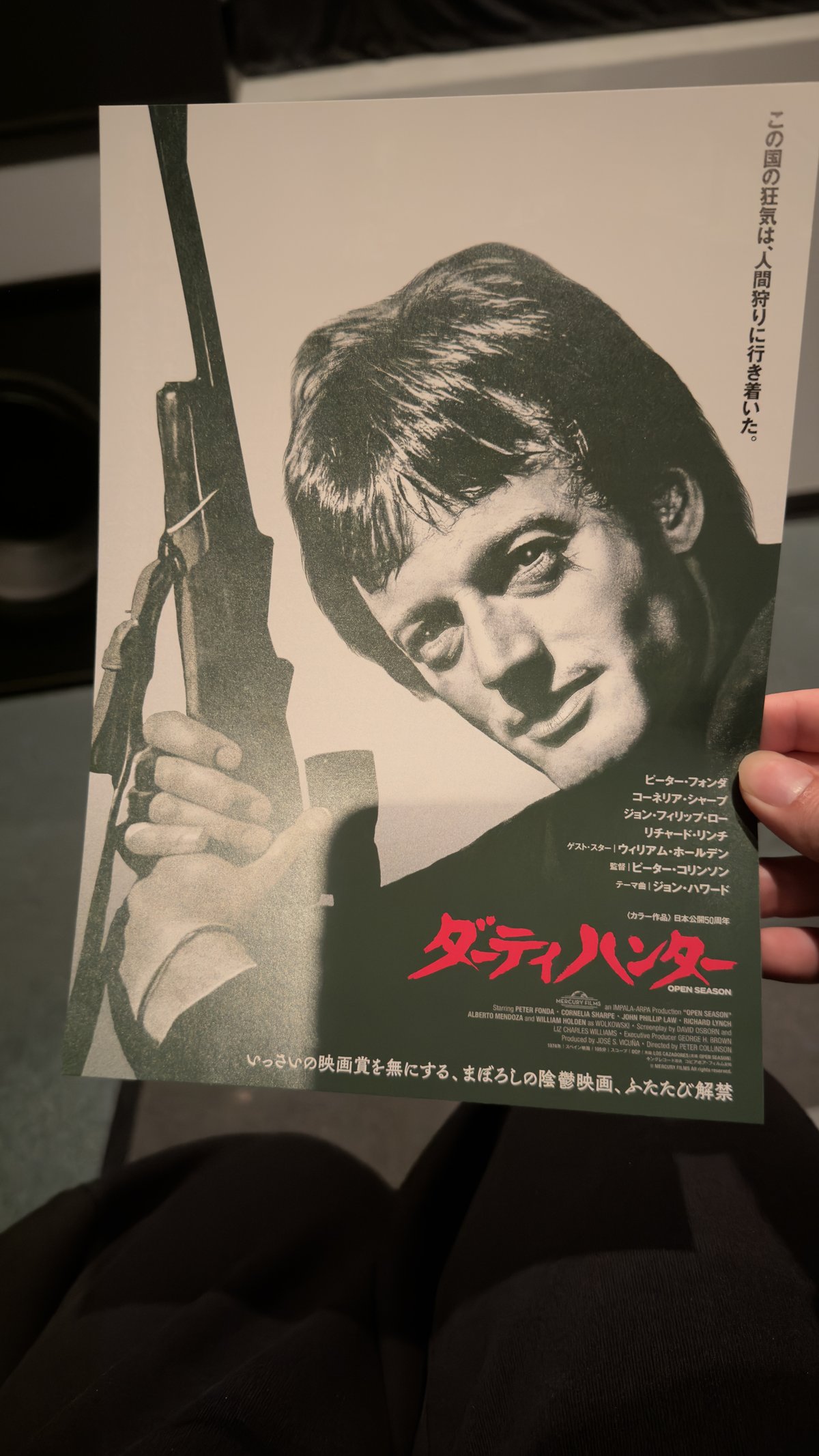

ピーター・コリンソン監督の『ダーティハンター』(1974)は、心底嫌な映画である。105分間、観客は容赦なく不快感に晒され続ける。しかしその不快感こそが、この映画の誠実さの証明なのだ。

アメリカン・ニュー・シネマの「外部」で作られた暴力

本作の特異性は、その製作体制にある。監督のピーター・コリンソンは『ミニミニ大作戦』(1969)で知られるイギリスの職人監督である。脚本のデヴィッド・オズボーンは赤狩りでヨーロッパに亡命したアメリカ人。製作者はイェール大で学んだスペイン人。撮影地はスペイン、イタリア、イギリス。つまり、アメリカの暴力を描きながら、製作陣は完全にハリウッドの外側にいた。

1970年代前半、アメリカ映画は『俺たちに明日はない』(1967)、『イージー★ライダー』(1969)に始まるアメリカン・ニュー・シネマの全盛期にあった。『タクシードライバー』(1976)、『わらの犬』(1971)、『脱出』(1972)といった作品群は、アメリカ社会の病理を内側から抉り出した。しかし『ダーティハンター』は、ヨーロッパの資本と人材によって、アメリカの暴力を外側から俯瞰で観察する。この距離感が、本作に奇妙な客観性と、同時に不気味な疎外感を与えている。

主演のピーター・フォンダは文字通り『イージー★ライダー』のアイコンだが、ここでは完全な悪人を演じる。彼はこの役を「初めて本物の悪人を演じた」と語ったが、それは『イージー★ライダー』のカウンターカルチャー的ヒロイズムからの決別を意味する。アメリカン・ニュー・シネマが提示した「反体制の自由」は、ここでは「暴力の自由」へと転化している。

ベトナム帰還兵の孤独という病理──そして『ダーティ・ハリー』の影

3人のベトナム帰還兵、ケン(ピーター・フォンダ)、グレッグ(ジョン・フィリップ・ロー)、アート(リチャード・リンチ)は、表面上は幸福な家庭人である。冒頭の近隣ブロックパーティーのシーンで彼らは妻子と戯れ、笑顔を見せる。しかし年に一度の「狩猟旅行」で、彼らは誘拐したカップルを無人島に連れ込み、人間狩りに興じる。

本作はサム・ペキンパーの『わらの犬』(1971)やジョン・ブアマンの『脱出』(1972)を思わせる。『わらの犬』では、イギリスの田舎に移住したアメリカ人数学者(ダスティン・ホフマン)が、地元民の暴力に晒され、最終的には自らも野蛮な暴力で応戦する。知識人の理性が、暴力の前で無力化され、剥がれ落ちていく過程をペキンパーは容赦なく描いた。『脱出』では、カヌー旅行に出た都会の男たちが、アパラチア山中で地元の山男たちに襲われ、レイプや殺人に巻き込まれる。文明人のプライドは泥にまみれ、生存のためには自らも暴力に手を染めるしかない。

『ダーティハンター』はこの2作の構造を巧妙に逆転させる。『わらの犬』や『脱出』では、文明人が被害者であり、田舎者や山男が加害者だった。しかし本作では、都会の「成功した家庭人」であるベトナム帰還兵たちが加害者であり、被害者カップルは彼らの暴力の前で尊厳を奪われる。つまり、暴力は辺境からではなく、文明社会の中心から発している。

さらに重要なのは、3人のハンターたちが暴力を「娯楽」として消費している点だ。『わらの犬』のホフマンも『脱出』のバート・レイノルズも、生存のために暴力に訴えた。しかし『ダーティハンター』の3人は、生存とは無関係に、純粋な快楽のために人を狩る。これは暴力の最終段階である暴力が目的化し、遊戯化する地点である。

しかしコリンソンはペキンパーやブアマンのような作家主義的演出家ではなく、むしろ職人監督として、この題材が要求する陰惨さを淡々と提示する。その職人的誠実さが、かえって観客の不快感を増幅させる。

本作が際立っているのは、3人の加害者たちが決して「狂人」として描かれないことだ。彼らは冗談を言い、笑い合い、友情を育む。その様子は高校のアメフト部の悪ふざけに似ている。つまり、彼らの暴力は異常ではなく、ベトナム戦争という国家的暴力の延長線上にある日常なのだ。

劇中、ケンは被害者の男に向かって「お前は『ダーティ・ハリー』みたいに立ち向かってくるかと思ったよ」と嘲笑する。この台詞は極めて重要である。ドン・シーゲル監督、クリント・イーストウッド主演の『ダーティ・ハリー』(1971)は、腐敗した司法制度に業を煮やした警官が、自警団的暴力で悪を処断する物語だった。保守派はこれを賞賛し、リベラル派はファシズム的として批判した。

『ダーティハンター』の3人もまた、ある種の「ダーティ・ハリー」である。彼らは戦争で「悪を殺す権利」を得たと信じ、平和な社会に戻ってもその権利を手放せない。ウィリアム・ホールデン演じる復讐者が言う台詞「戦争が終わったら、お前たちの殺人許可証も失効したんだ」は、『ダーティ・ハリー』的自警主義の限界を示している。ハリー・キャラハンは法の内側で(ギリギリだが)戦ったが、ケンたちは完全に法の外側に出てしまった。

しかし皮肉なことに、復讐者ホールデンもまた「ダーティ・ハリー」である。彼は司法を信じず、私刑で3人を狩る。そして最後、彼自身が逮捕される。つまり『ダーティハンター』は、『ダーティ・ハリー』が提示した自警主義を徹底的に推し進め、その行き着く先が無法と虚無であることを示す。

『タクシードライバー』(1976)のトラヴィス・ビックルは孤独なサイコパスとして描かれたが、『ダーティハンター』の3人は集団である。彼らは互いに暴力を正当化し合い、戦争で得た「狩る権利」を手放せない。ベトナム帰還兵の孤独は、社会への不適応ではなく、暴力への耽溺として表れる。この洞察が、本作を単なるエクスプロイテーション映画以上のものにしている。

女性の扱いという容赦なさ

現代の視点から見て、本作の女性描写は極めて問題がある。誘拐された女性ナンシー(コーネリア・シャープ)は、繰り返しレイプされ、心理的に破壊され、最終的には「ストックホルム症候群」のように加害者に依存する。この描写は、1970年代の性暴力に対する鈍感さを露呈している。ロフトからレイプシーンをただただ視認するケンの同僚2人の視線はレイプ以上に問題がある。実は2人とも不具を抱えているのだが、描き方としては弱い。

『わらの犬』でも、スーザン・ジョージ演じる妻がレイプされるシーンは物議を醸したが、ペキンパーはそれを夫の暴力性の覚醒装置として機能させた。しかし『ダーティハンター』では、女性はただ標的であり、性的玩具である。彼女の苦痛は、ハンターたちの娯楽の一部に過ぎない。

ミヒャエル・ハネケの『ファニーゲーム』(1997)は、暴力の消費者である観客自身を告発したが、『ダーティハンター』にはそうした自己言及性はない。コリンソンは暴力を批判的に提示しようとしているが、同時にそれを見世物にもしている。この矛盾が、本作を「心底厭な映画」にしている。

無国籍風の荒野──西部劇の倒錯

本作の奇妙な魅力は、その「無国籍風」にある。舞台はアメリカの荒野のはずだが、撮影はスペイン、イタリア、イギリスで行われた。その結果、映画は妙にヨーロッパ的な質感を持つ。この超国籍的風情が、この映画のつかみどころなき偏奇ぶりを生んでいる。

この無国籍性は、西部劇の発想に近い。西部劇における「荒野」とは、法の支配が及ばない無法地帯である。『ダーティハンター』の無人島も同様に、文明社会の倫理が機能しない空間だ。本作はスパゲッティ・ウェスタンと『脱出』を掛け合わせたような質感を持っている。

しかし西部劇のヒーローが正義のために銃を抜くのに対し、『ダーティハンター』のハンターたちは純粋な娯楽のために人を殺す。これは西部劇の倒錯である。最終的にウィリアム・ホールデンが「私刑執行人」として彼らを狩るが、彼もまた司法に逮捕される。つまり、荒野の正義は現代社会では通用しないのだ。

最後の救い──誰も勝者にならない

105分間の不快感の後、映画は一筋の救いを与える。ハンターたちは死に、復讐者は逮捕され、生き残った被害者も深い傷を負う。誰も勝者にならない。この徹底した虚無が、逆説的に救いとなる。なぜなら、暴力に快楽を見出すことを、映画が最終的に拒否しているからだ。

『ファニーゲーム』が暴力の観客を糾弾したように、『ダーティハンター』も暴力の無意味さを突きつける。ただし、ハネケのように知的ではなく、もっと泥臭く、不器用である。ソフトフォーカスと望遠を多用したカメラワーク、皮肉な音楽、強調されすぎた台詞。これらは確かに洗練されていない。しかしその不器用さが、かえって映画の正直さを保証している。

ピーター・フォンダは後年、「あの映画は本当に楽しかった。本物の悪人を演じるのは初めてだった」と語った。彼にとって、これは俳優としての挑戦だった。しかし我々観客にとって、これは挑戦ではなく試練である。心底嫌な映画を最後まで観ることで、我々は暴力の快楽を拒否することを学ぶ。

『ダーティハンター』は決して傑作ではない。しかし、1970年代の暗部、ベトナム戦争の傷跡、性暴力への鈍感さ、暴力の娯楽化を容赦なく露呈する、誠実な失敗作である。そしてこの映画が、ハリウッドの外側で、ヨーロッパの資本と人材によって作られたという事実は、極めて象徴的である。

アメリカン・ニュー・シネマは、アメリカ社会を内側から批判した。しかし『ダーティハンター』は、外側からアメリカの暴力を冷徹に観察する。その視線は、愛も憎悪も持たない。ただ、人間が人間を狩るという事実を、淡々と記録する。この冷淡さが、逆説的に、最も誠実な批判となっている。

本作は『ダーティ・ハリー』の影を引きずりながら、その自警主義的英雄主義を完全に否定する。そして『わらの犬』や『脱出』が提示した「文明人の野蛮化」を、さらに一歩推し進め、回復不可能な地点まで連れて行く。救いは、誰も勝者にならないという事実だけである。それは虚無だが、同時に正直さでもある。この正直さを、我々は受け入れるべきなのだろうか。答えは出ない。ただ、105分間の不快感だけが残る。

コメント