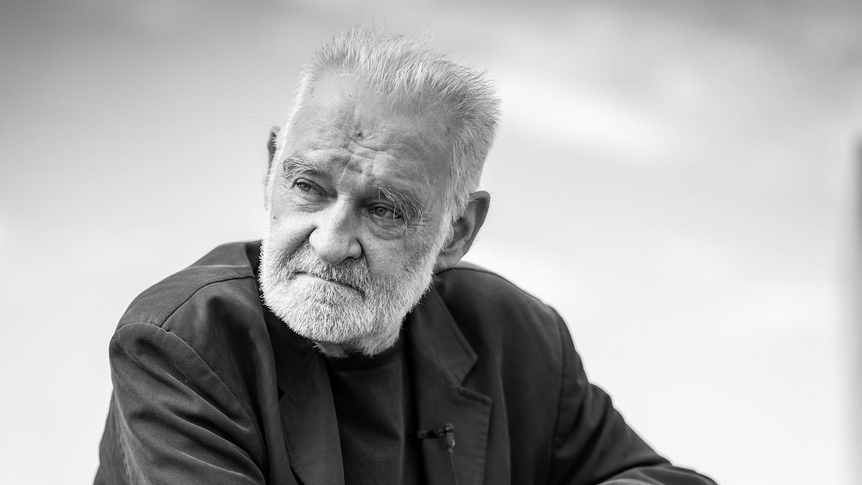

2026年1月6日、ハンガリーの映画監督タル・ベーラが70歳で逝去した。長期にわたる闘病の末だったという。モノクロ、ロングショット、最小限の台詞。彼が確立した映像スタイルは、映画という芸術の可能性を極限まで押し広げ、世界中の映画作家たちに計り知れない影響を与えた。

初期作品 社会を見つめる眼差し

1955年、共産主義体制下のハンガリー南部ペーチに生まれたタル・ベーラは、哲学者を志していた。しかし16歳の時、生活に貧窮したロマの人々を描く8ミリ短編を撮影し、反体制的であるとして大学入学資格を失う。その後、不法占拠している労働者の家族を追い立てる警察官を8ミリで撮影しようとして逮捕される。この経験が、彼の映画作家としての原点となった。

1977年、22歳でデビュー作『ファミリー・ネスト』を発表する。住宅難のブダペストで夫の両親と同居する若い夫婦の姿を、16ミリカメラを用いてドキュメンタリータッチで5日間で撮影したこの作品は、ハンガリー批評家賞の新人監督賞、さらにマンハイム国際映画祭でグランプリを獲得した。「映画で世界を変えたいと思っていた」とタル・ベーラ自身が語る通り、ハンガリー社会の苛烈さを直視する作品となっている。

ジョン・カサヴェテスやケン・ローチを想起させると評されたこの初期作品には、すでにタル・ベーラの核心が宿っていた。社会で生きる人々の姿を凝視し、それを映像にとらえる眼差し。人々のリアルな姿を映し出すために繰り返し登場する酒場、そして酒場での音楽、歌とダンス。タル・ベーラのフィルモグラフィに一貫する共通項の萌芽は、既にこれらの初期作品群に見て取ることができる。

運命的な出会い クラスナホルカイとヴィーグ

1984年の『秋の暦』で音楽家のヴィーグ・ミハーイと出会い、1988年の『ダムネーション/天罰』で作家のラースロー・クラスナホルカイと出会う。この二人との協働が、タル・ベーラのスタイルを決定づけた。特にクラスナホルカイとの関係は、映画史における最も重要な監督・作家の協働の一つとなる。2025年にノーベル文学賞を受賞したクラスナホルカイは、タル・ベーラの創作における創造的触媒だった。

『ダムネーション/天罰』は、”タル・ベーラ スタイル”を確立させた記念碑的作品だ。不倫、騙し、裏切り。荒廃した鉱山の町で罪に絡みとられて破滅していく人々の姿を、名手メドヴィジ・ガーボルが「映画史上最も素晴らしいモノクロームショット」(Village Voice)で捉えている。この作品は1988年のベルリン国際映画祭でプレミア上映され、タル・ベーラを地域的な映画作家から国際的な映画祭の常連へと押し上げた。

『サタンタンゴ』――スローシネマの金字塔

そして1994年、約4年の歳月を費やして完成させた7時間18分に及ぶ大作『サタンタンゴ』が登場する。クラスナホルカイの小説を原作とするこの作品は、共産主義崩壊後のハンガリーの村を舞台に、人々の絶望と微かな希望を描く。ベルリン国際映画祭フォーラム部門カリガリ賞を受賞し、ヴィレッジ・ボイス紙が選ぶ90年代映画ベストテンに選出されるなど、世界中を驚嘆させた。

作家・批評家のスーザン・ソンタグは『サタンタンゴ』を「壊滅的で、7時間のすべての瞬間が魅惑的」と称賛した。この作品は「スローシネマ」ムーブメントの試金石となり、タル・ベーラはアンドレイ・タルコフスキー、シャンタル・アケルマン、テオ・アンゲロプロスといった監督たちと並び称されるようになる。

7時間18分という上映時間は、単なる挑発ではない。それはタル・ベーラが到達した時間認識の表現だ。彼の映画における時間は、物語を運ぶための容器ではなく、それ自体が経験される。観客は物語を「見る」のではなく、時間を「生きる」。泥濘の中を歩く人々の足取り、降り続ける雨、風に揺れる草――これらすべてが、実時間に近い長さで提示される。それは忍耐を要求するが、同時に瞑想的な経験でもある。

ロングテイクの美学――『ヴェルクマイスター・ハーモニー』

2000年の『ヴェルクマイスター・ハーモニー』は、タル・ベーラのロングテイクの美学が頂点に達した作品だ。パートナーであり編集者のアーグネシュ・フラニツキーとの初の共同監督作となるこの映画は、わずか39のショットで2時間半の上映時間を構成する。つまり、1ショットの平均は約4分弱だ。

クラスナホルカイの小説を原作とするこの作品は、ハンガリーの小さな町にサーカスが到着することで起きる奇妙な出来事を描く。『サタンタンゴ』と同様、この作品も批評家とアートハウス観客から熱狂的な支持を受け、ベルリン国際映画祭でReader Jury of the “Berliner Zeitung”賞を受賞した。

ガス・ヴァン・サントは、タル・ベーラの影響を公言している。「彼の映画は人生の真のリズムに非常に近く、それは新しい映画の誕生を見るようだ。彼は数少ない真に先見性のある映画作家の一人だ」。ジム・ジャームッシュもまた、タル・ベーラの直接的な影響を認めている。アピチャッポン・ウィーラセタクン、黒沢清、濱口竜介といった映画作家たちも、タル・ベーラへの敬意を表明してきた。

最後の作品――『ニーチェの馬』

2007年の『倫敦から来た男』にはティルダ・スウィントンが出演し、タル・ベーラが著名な俳優たちを惹きつける力を持つことを示した。プレミア上映の場で、タル・ベーラは次回作が最後の作品になると告げた。

そして2011年、『ニーチェの馬』が完成する。ニーチェが発狂の直前に、鞭打たれている馬に抱きついて泣いたという逸話から着想を得たこの作品は、その馬と馬車引きの老人、そして娘の6日間を描く。ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞し、タル・ベーラの映画作家としてのキャリアに相応しい終幕を飾った。

『ニーチェの馬』は、タル・ベーラの作品の中でも最も黙示録的で、禁欲的だ。父と娘は毎日同じルーティンを繰り返す。馬に餌をやり、井戸から水を汲み、茹でた芋を食べる。しかし日を追うごとに、世界は崩壊していく。風は止まず、井戸は枯れ、馬は餌を食べなくなる。そして最後、光が消える。

この作品でタル・ベーラは、人間存在の根源的な問いに直面する。私たちは何のために生きるのか。日々の労働に意味はあるのか。そして、すべてが終わるとき、何が残るのか。タル・ベーラは答えを与えない。ただ、父と娘の姿を静かに見つめ続ける。

引退後 教育者としてのタル・ベーラ

56歳という若さで映画監督からの引退を表明したタル・ベーラだが、その後も映画界への貢献は続いた。2013年、サラエヴォ映画アカデミーの一部として国際映画プログラム「film.factory」を開設し、4年間にわたって後進の育成に尽力した。ティルダ・スウィントン、ガス・ヴァン・サント、ジム・ジャームッシュ、ジュリエット・ビノシュ、ガエル・ガルシア・ベルナルといった映画人たちを招き、ワークショップや指導を行った。日本の小田香監督も、このプログラムの出身だ。

晩年は、アムステルダムの映画博物館での展覧会など、様々な芸術プロジェクトに取り組んでいた。また、ハンガリーのヴィクトル・オルバン政権のナショナリズムや政治的傾向に対して率直に批判の声を上げ続けた。政治的発言力を持つ人物としても知られていた。

タル・ベーラの遺産

タル・ベーラの映画は、容易に消費できるものではない。それは忍耐を要求し、観客を試す。しかし、その忍耐の先に待っているのは、映画がもたらしうる最も深い経験の一つだ。

彼の映画に登場するのは、歴史の周縁に生きる人々だ。共産主義崩壊後の混乱の中で、未来を見失った人々。しかしタル・ベーラは、彼らを哀れむのでも、美化するのでもない。ただ、彼らの存在を、その時間の流れとともに、スクリーンに刻み込む。

モノクロの映像、長回し、ゆっくりとしたカメラの動き。これらは単なる様式ではなく、世界を見る方法だ。タル・ベーラのカメラは、私たちが通常は見過ごしてしまうものを捉える。雨に濡れた石畳の質感、風に揺れる草の動き、人々の顔に刻まれた疲労の痕跡。これらすべてが、等しく重要なものとして扱われる。

ヨーロッパ映画アカデミーは追悼声明で述べた。「傑出した監督であり、強い政治的発言力を持つ人物を悼む。映画人から深く尊敬されるだけでなく、世界中の観客からも称賛されていた」

タル・ベーラは、映画を人生のリズムに近づけることで、映画を再較正した。彼の作品は、アンドレイ・タルコフスキーやテオ・アンゲロプロスといった先人たちとともに、スローシネマという運動を形成し、後の世代の映画作家たちに道を示した。

終わりに

タル・ベーラの映画は、希望を語らない。しかし、絶望だけを語るわけでもない。泥濘の中を歩き続ける人々の姿には、名付けがたい何かがある。それは抵抗とも、諦念ともつかない。ただ、生きることの重さと、それでもなお生きることの事実が、そこにある。

『ニーチェの馬』の最後、光が消えた後、父と娘は暗闇の中で茹でた芋を食べようとする。しかし、もう芋は口に入らない。それでも二人は、そこに座り続ける。映画はそこで終わる。

これは終末の光景だろうか。それとも、始まりの光景だろうか。タル・ベーラは答えない。ただ、その光景を提示し、私たちに委ねる。

タル・ベーラが遺したのは、9本の長編映画と、映画というメディアの可能性についての根源的な問いだ。彼の映画は、これからも世界中で上映され続け、新しい観客に発見され続けるだろう。そして、その度に、映画は何ができるのか、映画作家は何であるべきかという問いが、新たに立ち上がるだろう。

泥濘の中を歩き続ける人々の姿を、タル・ベーラは決して見捨てなかった。そして、その眼差しの中に、微かな、しかし確かな光明があった。それは希望という名前では呼べないかもしれない。しかし、人間の尊厳への深い敬意が、そこにはあった。

コメント