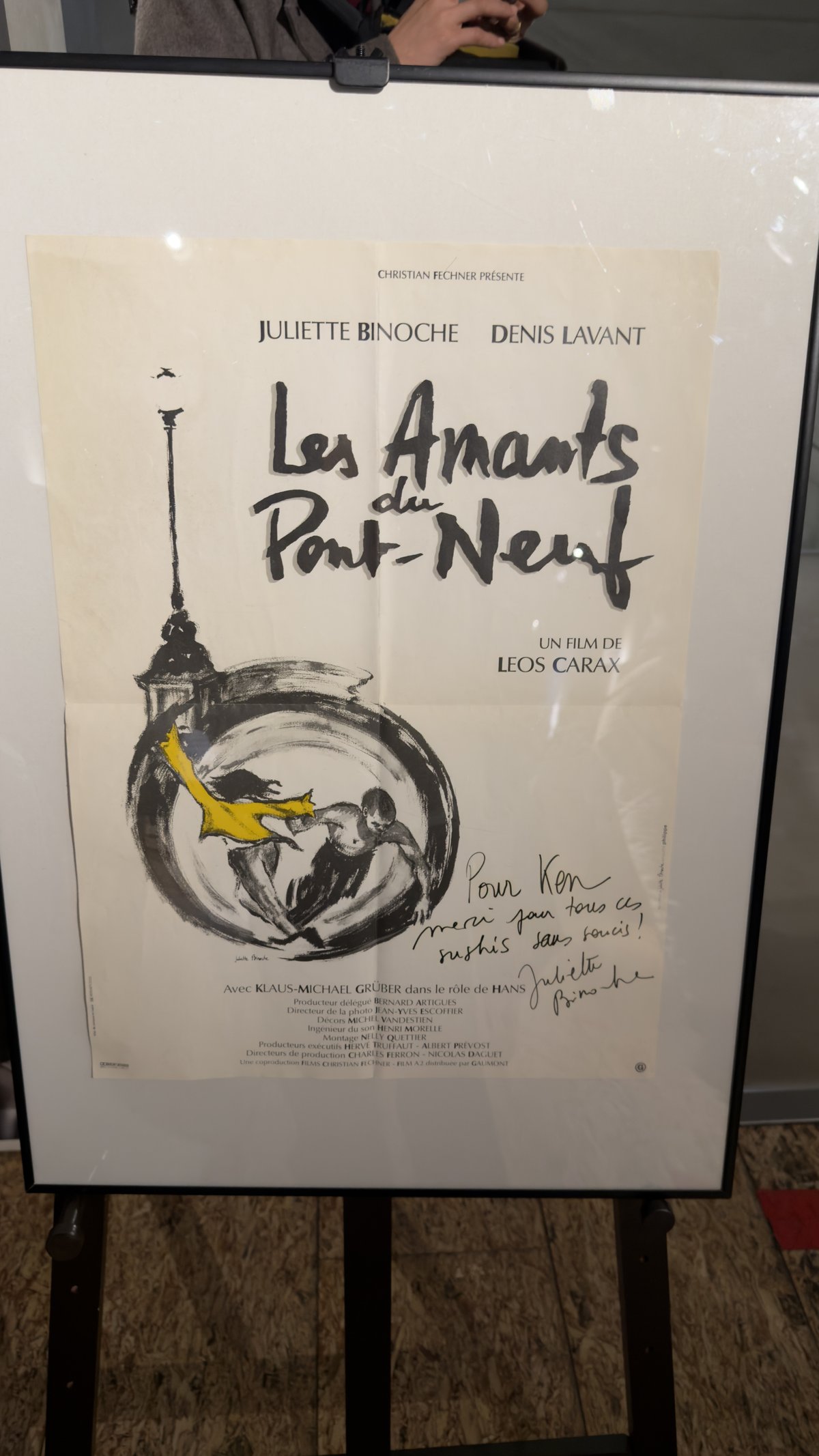

レオス・カラックス『ポンヌフの恋人』日本版ポスター

レオス・カラックスの『ポンヌフの恋人』(1991年)は、公開当時から賛否両論を巻き起こした問題作である。制作費の高騰、撮影の遅延、そして完成した作品の過剰なまでの視覚的・感情的強度。海外の批評家たちは、この映画を前にして激しく意見が分かれた。ニューヨーク・タイムズは視覚的な大胆さを称賛する一方で、ヴァラエティ誌は物語の一貫性の欠如を指摘した。しかし、時間が経つにつれ、この映画は1990年代ヨーロッパ映画の重要な達成として再評価されていく。そして今、この作品がカラックスのフィルモグラフィ全体においていかに不可欠であるかを、改めて問い直す時が来ている。

思春期に私の様にカラックスの映画に出会った者たちにとって、それは単なる映画体験ではなかった。それは啓示であり、革命であり、自分自身の孤独と情熱を肯定してくれる存在だった。1980年代半ば、ゴダール以降のフランス映画が停滞していると言われた時代に、カラックスは25歳という若さで『ボーイ・ミーツ・ガール』を撮った。白黒の画面に映し出される孤独な若者の姿は、世界中の若者たちの心を鷲掴みにした。そして『汚れた血』。デヴィッド・ボウイの「Modern Love」が鳴り響く中、ドニ・ラヴァンが夜のパリを疾走するシーンを観た時、私たちは確信した。映画はまだ死んでいない、と。

カメラマン、ジャン=イヴ・エスコフィエの撮影は、この映画の核心的要素だ。パリの冬の凍てつくような寒さが、画面から直接伝わってくる。石畳の上に凍りついた霜、登場人物の吐く白い息、セーヌ川から立ち上る冷たい霧。エスコフィエのカメラは、温度と湿度を視覚化する魔術を行う。アレックスとミシェルが橋の上で身を寄せ合うシーンでは、寒さが二人を結びつける物理的な力として機能する。これは単なる背景描写ではない。寒さそのものが、物語の登場人物なのだ。ホームレスとして生きる彼らにとって、冬の寒さは生存を脅かす敵であり、同時に二人だけの親密さを守る盾でもある。

カラックスのアレックス3部作『ボーイ・ミーツ・ガール』(1984年)、『汚れた血』(1986年)、そして『ポンヌフの恋人』は、一人の映画作家の成長と苦闘の記録だ。『ボーイ・ミーツ・ガール』では、フランソワ・トリュフォーやジャン=リュック・ゴダールの影響が色濃い。しかし、すでにそこにはカラックス独自の視線があった。都市の夜、孤独な若者、言葉にならない感情。トリュフォーの『大人は判ってくれない』のアントワーヌ・ドワネルが、もし1980年代に生きていたら、こうなっていたかもしれない。『汚れた血』では、カラックスはさらに大胆になる。近未来のパリ、STBOという奇病、逃亡者たちの物語。ジャン=ピエール・メルヴィルのフィルム・ノワールとゴダールの『アルファヴィル』を掛け合わせたような世界観。そこにジュリエット・ビノシュが現れる。彼女の存在が、カラックスの映画に新しい次元を加えた。男性的な暴力性と女性的な脆弱性の共存。この緊張関係が、『ポンヌフの恋人』でさらに深化する。

加えてドニ・ラヴァンという俳優の身体には、見えない力が宿っている。ダンサーとしての訓練を受けた彼の動きは、重力に逆らうような軽やかさと、同時に地面に根ざした確かさを併せ持つ。ラヴァンとカラックスの関係は、ジャン=ピエール・レオとトリュフォー、デ・ニーロとスコセージ、あるいは三船敏郎と黒澤明のそれに匹敵する。いや、それ以上に親密だ。なぜなら、ラヴァンが演じるアレックスは、カラックスの分身だから。監督の内面が、俳優の身体を通じて外部化される。『汚れた血』での疾走シーン、『ポンヌフの恋人』での火を噴くパフォーマンス。ラヴァンの身体は、言葉を超えたコミュニケーションの媒体となる。カラックスは、この身体が持つ潜在力を完全に理解し、それを世界の中心に据えた。

ジュリエット・ビノシュの身体もまた、独特の力を持つ。彼女の動きには、脆弱さと強靭さが同居している。視力を失いつつあるミシェルを演じる時、ビノシュの身体は見ることへの執着と、見えなくなることへの恐怖を同時に表現する。彼女の手の動き、歩く姿勢、首の傾け方。すべてが、不安定さの中でバランスを取ろうとする緊張を伝える。ビノシュとの出会いは、カラックスにとって決定的だった。『汚れた血』で初めて共同作業を行い、『ポンヌフの恋人』でその関係は最高潮に達する。ビノシュの持つ脆弱さと強靭さの共存は、カラックスの映画が求める女性像の理想型だった。視力を失いつつある画家という設定は、見ることに特権的地位を与える映画というメディアへの根源的な問いかけだ。カラックスはビノシュを通じて、映画の本質を問い直す。

2人の関係をめぐる制作上の逸話は数多く語られてきた。長期化した撮影、監督の苛烈さ、完成形をめぐる緊張。だが、ここで重要なのはゴシップではなく、映画そのものが「関係の緊張」を内包しているという事実である。ビノシュの表情には役柄の苦悩だけでなく、撮影という現場が俳優に要求するものの過酷さが、どこか重なって見える瞬間がある。芸術的完成度と人間的コスト、その摩擦が画面の温度を上げる。『ポンヌフの恋人』は、愛の映画であると同時に、愛を撮ることの暴力性を含んだ映画でもある。

ここで、映画の中で謎めいた存在感を放つ鍵師の男について考えてみたい。アレックスの代父のような存在として現れる彼は、助言を与え、時に叱責し、アレックスを見守る。しかし、この人物は本当に実在するのか。ミシェル以外の登場人物との明確な相互作用が描かれないことから、彼はアレックスのイマジナリー・フレンドではないかという解釈が可能だ。孤独な幼年期を過ごしたであろうアレックスが作り出した、内なる父親像。あるいは、彼の良心の声の具現化。カラックスは意図的に曖昧にしているが、この不確定性こそが映画の豊かさを生んでいる。

カラックスは若い頃、映画監督ではなくミュージシャンになりたかったという。この逸話は、彼の映画作りを理解する上で決定的に重要だ。『ポンヌフの恋人』におけるサウンドトラックの使用は、まさにDJがターンテーブルを操るように斬新で、破壊的ですらある。パブリック・エナミーの「You’re Gonna Get Yours」が突如鳴り響くとき、それは単なる劇伴ではない。カラックスは音楽を、映像とコラージュし、衝突させ、新しい意味を生成する。クラシック音楽からヒップホップへ、シャンソンからロックへ。この非連続的な音楽の並置は、映画の文法というよりも、ミックステープの文法に近い。パブリック・エナミーの「You’re Gonna Get Yours」をパリの橋の上に持ち込む発想は、文化的境界を軽々と超える。ニューヨークのゲットーとパリの古い橋。この不可能な組み合わせが、カラックスの映画の本質を示している。

海外批評で繰り返し指摘されたのは、カラックスの視覚的過剰さだった。革命記念日の花火のシーンは、その象徴だろう。巨額の予算を投じて実際にポンヌフのレプリカを建設し、大規模な花火を打ち上げる。3年以上に及ぶ撮影、予算の3倍にまで膨れ上がった制作費、セットの崩壊、天候との闘い。この狂気じみた完璧主義は、ヴェルナー・ヘルツォークやフランシス・フォード・コッポラを思わせる。いや、カラックスの場合、さらに個人的だ。なぜなら、これは彼自身の物語だから。フランスの映画批評家たちは、カラックスを批判した。「自己耽溺」「予算の無駄遣い」「フランス映画産業への背信」。しかし、佐藤忠男が黒澤明について書いたように、真の映画作家は時代と闘わねばならない。妥協せず、自分の信念を貫く。それが批判を浴び、孤立を招いたとしても。カラックスは、まさにそのような作家だ。

ラヴァンとビノシュの身体が交わるシーンでは、二人の肉体が持つエネルギーが画面から溢れ出す。ダンスのように絡み合い、格闘のように押し合う。二人の身体には、台本に書かれていない何かが宿っている。即興的な瞬間、計算を超えた生の感情。カラックスのカメラは、この予測不可能な瞬間を捉えることに長けている。画面に映るビノシュの表情には、ミシェルという役柄の苦悩だけでなく、女優自身の葛藤も重なっているように見える。芸術的完成度と人間関係の犠牲。カラックスの映画は、常にこの緊張の上に成り立っている。『ポンヌフの恋人』は、カラックスにとって自己破壊的な作品でもあった。この作品の後、彼は『ポーラX』(1999年)まで長い沈黙を強いられる。9年間。映画作家にとって、これは永遠に近い。しかし、この失敗と挫折の経験なくして、後期カラックスの作品は生まれなかっただろう。『ホーリー・モーターズ』(2012年)は、カラックス自身の映画人生への省察だ。ドニ・ラヴァンが演じるオスカーは、次々と異なる役を演じる。俳優なのか、それとも別の何かなのか。映画の中で映画を作ること。虚構の中で生きること。『ポンヌフの恋人』で燃え尽きた男が、20年以上の時を経て、自分の人生を振り返る。 『アネット』(2021年)では、ミュージカルという新しい形式に挑戦する。しかし、そこに流れるのは『ポンヌフの恋人』と同じ、音楽への深い愛と、破滅的な愛の物語だ。スパークス兄弟との共同作業は、カラックスにとって新たな出発点となった。しかし、根底にあるのは変わらない。愛と狂気、芸術と破滅。これらはカラックスの永遠のテーマだ。

映画の結末は、意図的に開かれている。ミシェルは手術によって視力を回復する可能性を得る。アレックスは彼女を手放すべきか、それとも引き留めるべきか。二人の未来は示されない。この曖昧な結末が、ビノシュとカラックスの対立の産物だとすれば、それは逆説的に映画を豊かにした。明確な答えを拒否することで、観客は自ら物語の続きを想像せざるを得ない。ロマンティシズムの極限への追求。それは美しさと醜さ、愛と暴力、創造と破壊の境界を曖昧にする。エスコフィエのカメラが捉える冬のパリの美しさは、同時に残酷だ。凍える寒さの中で生きる二人の姿は、詩的であると同時に、生々しい現実でもある。あれから30年以上が経過した今、4Kレストア版で観るこの映画は、フィルムの粒子感を保ちながら鮮明さを増している。思春期にカラックスの映画に出会った私たちは、今、中年になった。人生の多くを経験し、妥協も学んだ。しかし、この映画を観るとき、あの頃の情熱が蘇る。世界と闘うこと、純粋であること、狂気すれすれまで自分を追い込むこと。それらは若者の特権ではなく、生き方の選択なのだと、カラックスは教えてくれる。

コメント