物語の経過 日常から暴力への回帰

元英国海兵隊のレヴォン・ケイド(ジェイソン・ステイサム)は、シカゴで建設現場の監督として働いている。かつてブラックオプス(秘密工作部隊)で活動していた彼は、今は平穏な生活を送り、自殺した妻の後に残された娘メリーの親権を得ようと奮闘している。彼の雇い主であるガルシア一家、特に社長のジョー(マイケル・ペーニャ)とその娘ジェニー(アリアナ・リヴァス)とは家族同然の関係を築いている。

しかしある夜、ジェニーがバーで友人たちと遊んでいる最中に誘拐される。人身売買組織に連れ去られたジェニーを取り戻すため、レヴォンは封印していた特殊部隊の技術を再び解放する。捜査を進める中で、彼はロシアンマフィアの大規模な人身売買ネットワークを発見する。組織のボスはウォロ・コリスニク(ジェイソン・フレミング)、その息子ディミ(マクシミリアン・オシンスキー)が売春斡旋を運営している。そして暴力装置として機能するのが、冷酷な殺し屋サイモン・カルチェンコ(アンドレイ・カミンスキー)だ。

レヴォンは単独でロシアンマフィアのアジトを襲撃し、次々と敵を殺していく。彼の行動は警察やFBIの捜査とは無関係に進行し、暴力の連鎖がエスカレートする。盲目の元海兵隊員ガニー・レファティ(デヴィッド・ハーバー)が彼をサポートし、最終的にレヴォンはジェニーを救出する。しかしその過程で、彼は再び暴力の世界に引き戻されてしまう。

タイトルの二重性 労働者という身分と免罪符

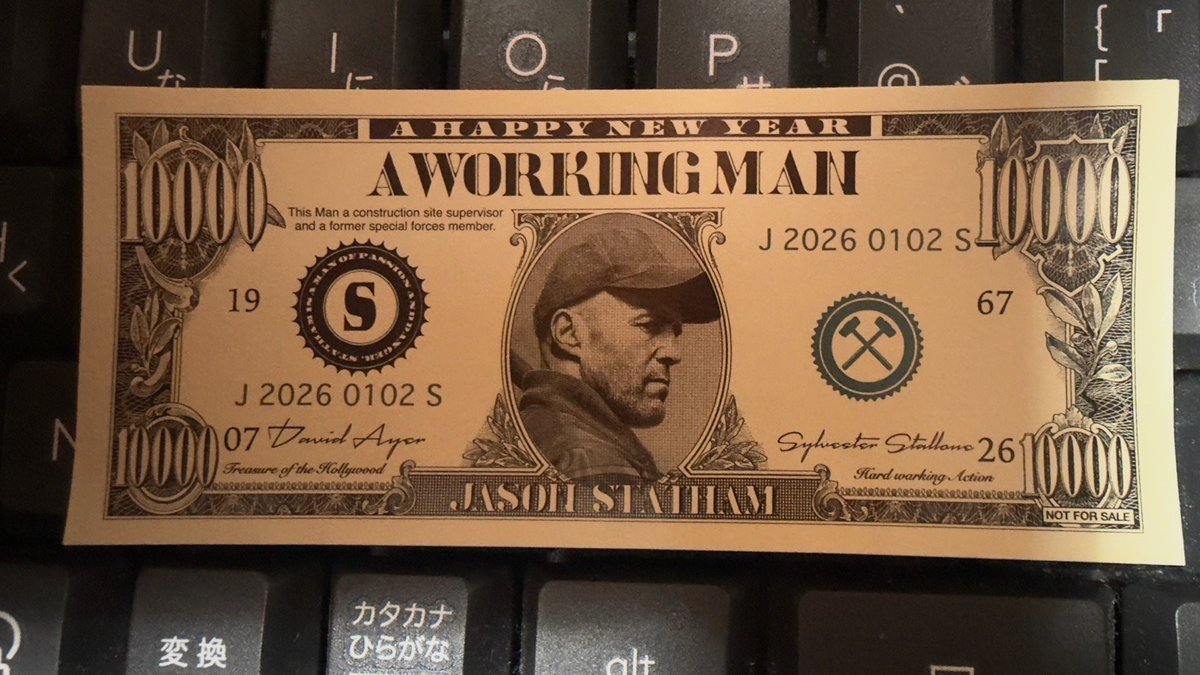

『ワーキングマン(A Working Man)』というタイトルは、二重の意味を持つ。表面的には、レヴォンが建設労働者として働いていることを指す。しかし同時に、それは彼が「ただ仕事をしているだけ」という免罪符でもある。彼は娘のために働き、ガルシア一家のために働き、そして暴力のために働く。暴力は彼の職業であり、アイデンティティだ。

この皮肉が、映画の核心にある。レヴォンは平穏な生活を望んでいる。しかし社会は、彼を再び暴力装置として機能させる。ジェニーの誘拐は、彼を日常から引き剥がす口実に過ぎない。彼は「働く男」として、再び殺しを始める。そしてその暴力は、道徳的に正当化される。なぜなら彼は、愛する者を守るために「働いている」からだ。

しかしこの正当化は、脆い。映画は何度も「なぜ一人の少女のためにここまでするのか」という問いを投げかける。その問いに対する答えは、常に曖昧だ。レヴォンは感情的に答えるが、その感情は観客を納得させるには不十分だ。結局、彼が暴力を振るうのは、それが彼の本質だからだ。「働く男」というタイトルは、この不都合な真実を覆い隠す修辞に過ぎない。

デヴィッド・エアーとの二度目のタッグ 成功の複製と失敗

デヴィッド・エアーは、2024年の『ザ・ビーキーパー』でステイサムと初めてタッグを組み、荒唐無稽だが痛快なアクション映画を作り上げた。養蜂家でありながら秘密組織の暗殺者という設定、フィッシング詐欺への復讐から大統領の息子殺害へと拡大する物語。その馬鹿馬鹿しさを真面目に演出したエアーの手腕は、ジャンル映画の快楽を再発見させた。

『ワーキングマン』は、その成功を受けて『ザ・ビーキーパー』の撮影終了直後にロンドンで撮影された。多くのスタッフが続投し、エアーとステイサムの化学反応を再現しようとした。しかし結果的に、『ワーキングマン』は前作の遊び心を失っている。『ザ・ビーキーパー』は、養蜂のメタファーを大真面目に使いながら、その荒唐無稽さを楽しむ余裕があった。一方『ワーキングマン』は、人身売買という重いテーマを扱いながら、それを娯楽として消費する倫理的な曖昧さに自覚的でない。

しかし『ワーキングマン』にも、エアーらしい瞬間はある。身の回りにあるものを武器に使うアクションの面白さだ。建設現場のハンマー、鉄パイプ、電動ドリル。レヴォンは日常的な道具を致死的な武器に変える。特に印象的なのは、敵の顔に大量のシロップをかけて脅すシーンだ。この奇妙なユーモアは、エアーが完全に真面目な映画を作ることを拒んでいる証拠だ。

ステイサムの魅力と限界 安定という檻

ジェイソン・ステイサムの魅力は、その一貫性にある。彼は決して演技の幅を広げようとしない。彼の役柄は常に同じだ。寡黙で、暴力的で、道徳的な信念を持ち、愛する者のために戦う。この安定した格好良さが、彼のブランドを確立した。そしてその格好良さには、常に哀愁が漂っている。彼のキャラクターは、暴力から逃れられない。彼らは平穏を望むが、決してそれを手に入れることができない。この宿命的な悲しみが、ステイサム映画の核心だ。

『ワーキングマン』のレヴォンもまた、この系譜に連なる。彼は娘メリーとの関係を取り戻そうとしているが、暴力がそれを妨げる。彼はガルシア一家との絆を大切にしているが、その絆が彼を再び殺人者にする。ステイサムは、この矛盾を静かな表情で演じる。彼の演技には台詞が少ない。代わりに、彼の目が全てを語る。疲労、罪悪感、そして諦め。

しかし『ワーキングマン』は、ステイサムの限界も露呈している。批評家が「彼はタイムカードを押しているだけ」と指摘したように、彼の演技には熱がない。引退した殺し屋が復讐に駆り立てられる物語は、もはや手垢がついている。『イコライザー』のデンゼル・ワシントン、『ジョン・ウィック』のキアヌ・リーブス。同じ公式の反復には限界がある。

脚本の頭の悪さ 活かされない職業設定

最大の問題は、脚本の稚拙さだ。シルヴェスター・スタローンが共同脚本を担当したこの映画は、レヴォンの職業をほとんど生かしていない。彼は建設現場の監督だが、その設定は冒頭で示されるだけで、物語には何の影響も与えない。建設の知識や技術が、戦闘に応用されることもない。彼はただの元特殊部隊員であり、「建設労働者」という肩書きは表面的な装飾に過ぎない。

これは『ザ・ビーキーパー』との決定的な違いだ。あの映画では、養蜂という職業が物語全体のメタファーとして機能した。「巣を守る」「女王蜂を守る」「腐敗した巣を焼き払う」。これらの比喩が、主人公の行動に意味を与えた。『ワーキングマン』には、そうした一貫したテーマがない。レヴォンはただ戦い、殺し、勝利する。それだけだ。

さらに悪いことに、映画は魅力的な悪役を次々と殺してしまう。ロシアンマフィアのボス、ウォロは威厳があり、その息子ディミは傲慢で憎たらしい。殺し屋サイモンは冷酷で恐ろしい。彼らは皆、キャラクターが立っている。しかし映画は、彼らを十分に活用する前に殺してしまう。特にサイモンは、レヴォンの真の宿敵になれるポテンシャルがあったが、クライマックスであっさりと倒される。このバツの悪さは、脚本の浅さを象徴している。

正月映画としての価値 安定という需要

しかし『ワーキングマン』を全否定するのは公平ではない。この映画は、正月に安定して見られるジェイソン・ステイサム映画として機能している。観客は彼に驚きを求めていない。予定調和のアクション、寡黙なヒーロー、明確な善悪。これらの要素が揃っていれば、ステイサム映画は成立する。

批評家は「出勤して退勤する」と皮肉ったが、それはある意味で正しい。ステイサムは、プロフェッショナルとして仕事をしている。彼は毎回同じ役を演じ、同じアクションをこなし、同じ結末を迎える。しかしそれが悪いことだとは限らない。観客は、その安定性に価値を見出している。父親と息子が一緒に映画館に行き、ステイサムが悪党を倒すのを見て満足する。それは映画の原初的な快楽だ。

116分という上映時間は、ステイサム映画としては長すぎる。『ザ・ビーキーパー』は105分で完結した。余分な11分が、『ワーキングマン』のテンポを殺している。しかしアクションシーンそのものは、よく撮られている。エアーの演出は前作ほど鋭くないが、それでも平均以上の水準を保っている。ステイサムが建設現場のハンマーで敵の頭を叩き潰すシーンは、痛快だ。彼が電動ドリルを武器にするシーンは、残酷だが印象的だ。

結論 暴力という労働の果てに

『ワーキングマン』は、デヴィッド・エアーとジェイソン・ステイサムの二度目のコラボレーションとして期待されたが、その期待を完全には満たせなかった。『ザ・ビーキーパー』が持っていた奇妙な魅力、荒唐無稽さを真面目に演出する遊び心は、ここでは薄れている。しかし同時に、この映画はステイサム映画の本質を露呈している。彼のキャラクターは、暴力から逃れられない。彼らは「働く男」として、暴力を遂行する。そしてその暴力は、常に正当化される。

タイトルの二重性が示すように、「働く男」であることは身分でもあり免罪符でもある。レヴォンは労働者として社会に居場所を求めるが、社会は彼を暴力装置として必要とする。この皮肉こそが、映画の核心だ。しかし脚本は、この皮肉を十分に掘り下げることができなかった。結果として、『ワーキングマン』は、予定調和のアクション映画として機能するが、それ以上のものにはなれなかった。

興行的には製作費4000万ドルに対し、全世界で9800万ドルの興収。前作『ザ・ビーキーパー』(1億6260万ドル)には遠く及ばない数字だった。しかしこれは、正月映画としてのステイサム映画の安定した需要を示している。観客は彼に驚きを求めていない。安定した格好良さと、そこに漂う哀愁を期待しているのだ。

コメント