先週末からいよいよTジョイ・プリンス品川の一館上映から上映規模が拡大し、全国の様々な劇場で伊藤詩織さんの『Black Box Diaries』が観られる環境が整って来た。だがこのタイミングで信じられないようなSNS上の批判が波紋を呼んでいる。

仁藤夢乃氏の批判が孕む矛盾

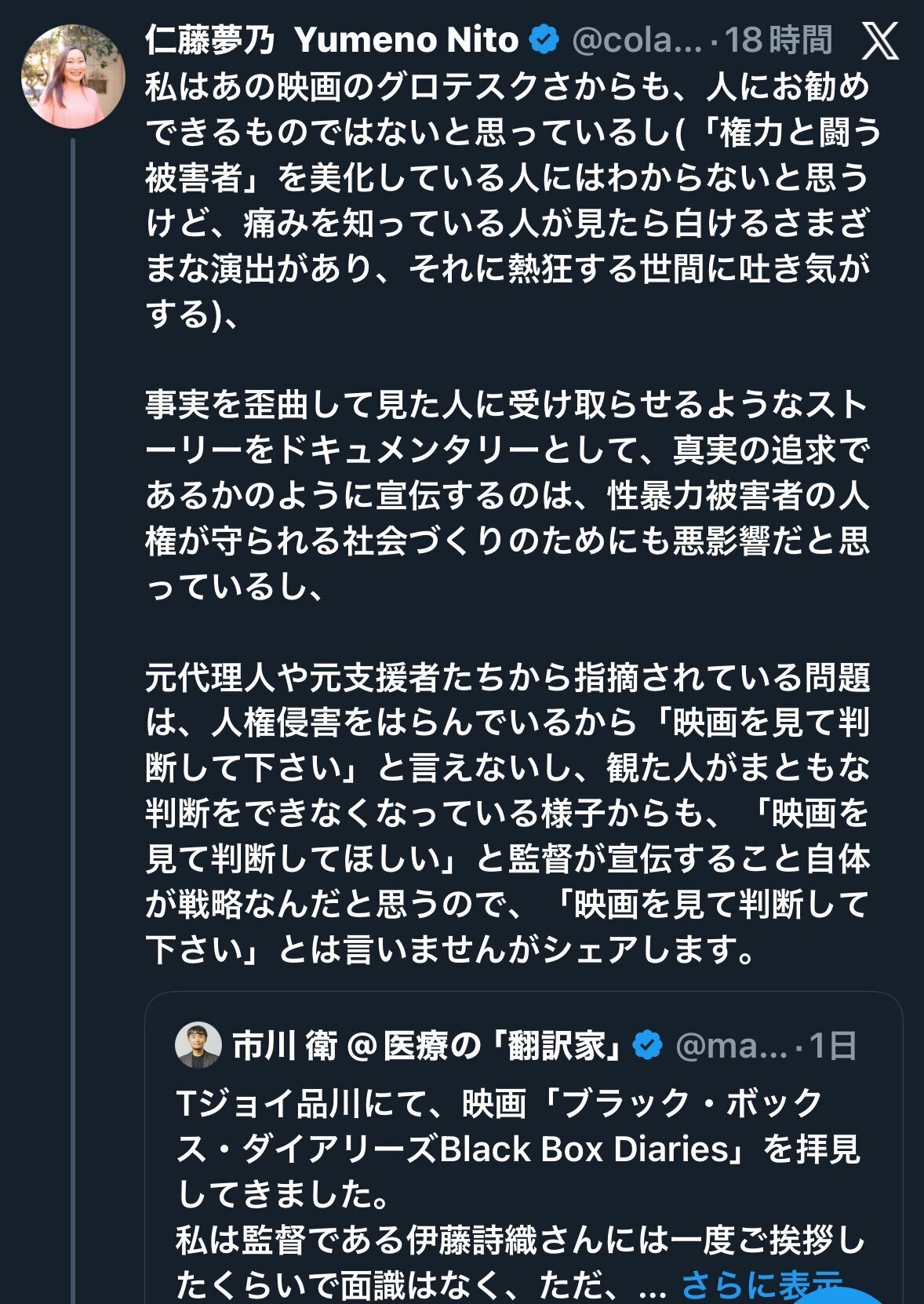

画像に示された仁藤夢乃氏のXの投稿は、『Black Box Diaries』に対して「グロテスクだ」「『権力と闘う被害者』を美化している」「痛みを知っている人が見たら白けるさまざまな演出がある」と批判している。この発言は、いくつもの深刻な問題を孕んでいる。

まず根本的な疑問として、仁藤氏が「グロテスク」と断じる映像が、本当に映倫(映画倫理機構)を通過したのかという点だ。日本の映倫は、暴力的・性的描写に対して厳格な審査を行う。もし『Black Box Diaries』が本当にグロテスクな映像を含んでいるならば、映倫の審査を通過することは極めて困難だったはずだ。

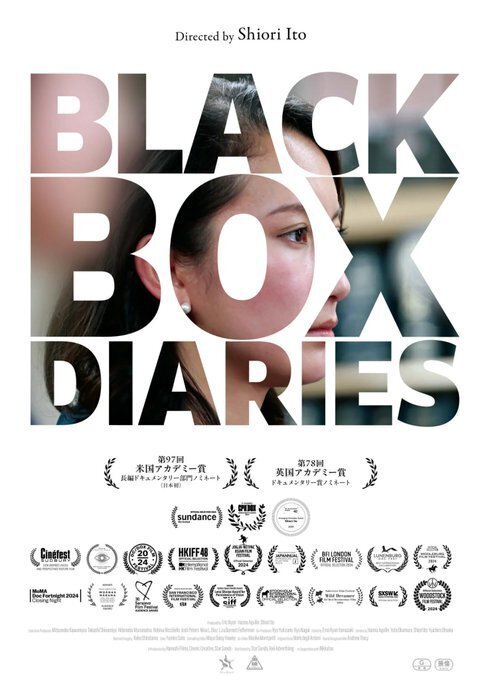

実際、映倫は通過している。つまり、専門的な審査機関は、この作品を「公共の場で上映可能」と判断したのだ。海外でも同様で、各国の映画審査機関(アメリカのMPAA、イギリスのBBFCなど)は、グロテスク性や暴力性を審査し、必要に応じてレーティングを付与する。『Black Box Diaries』は第97回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされており、これも作品が国際的な基準で「適切」と認められた証左だ。

「グロテスク」とは誰の主観か

ここで問題になるのは、「グロテスク」という判断が、極めて主観的なものだという点だ。仁藤氏が「グロテスク」と感じたものを、他の観客は「勇気ある告発」と受け取るかもしれない。あるいは「必要な記録」と評価するかもしれない。

もし「グロテスク」という個人の感覚が、作品の価値を決定する基準になるならば、すべての映画は誰かにとって「グロテスク」にもなり得る。ホロコーストを描いた『シンドラーのリスト』は、虐殺の描写が「グロテスク」だろうか。戦争の悲惨を記録した『アクト・オブ・キリング』は、加害者の証言が「グロテスク」だろうか。性暴力を告発する『Black Box Diaries』だけが、なぜ「グロテスク」として批判されるのか。

仁藤氏の批判は、映像の内容そのものではなく、伊藤詩織氏の「見せ方」「闘い方」を問題視している。「権力と闘う被害者を美化している」という指摘は、要するに「被害者はもっと悲惨に、もっと無力に描かれるべきだ」という規範を押し付けている。これは、被害者に対する新たな抑圧の始まりではないのか。

フェミニズムによる2次加害の危険性

フェミニズムを掲げる論者が、性暴力被害者の告発を「美学的」ではなく「政治的」に批判することで、被害者を再び傷つけている。

仁藤氏は伊藤氏の作品を「権力と闘う被害者の美化」と批判するが、では伊藤氏はどう描かれるべきだったのか。泣き崩れる姿だけを映すべきだったのか。無力さを強調すべきだったのか。それこそが、被害者に対するステレオタイプの押し付けではないのか。

伊藤氏は自らカメラを持ち、自らの闘いを記録した。それは彼女の選択であり、彼女の表現だ。その表現を「グロテスク」「演出が白ける」と批判することは、彼女の主体性を否定し、彼女の痛みを他者が勝手に判定することに他ならない。これは2次加害の一形態だ。

特に問題なのは、この批判が「痛みを知っている人が見たら白ける」という言葉で、他の被害者を代弁している点だ。仁藤氏は、すべての被害者を代表して語る資格を持つのか。被害者の経験は多様であり、その反応も多様だ。ある被害者は伊藤氏の闘いに勇気づけられるかもしれないし、別の被害者は異なる感情を抱くかもしれない。それを「痛みを知っている人」という一枚岩の集団として扱い、自分の感想を彼らの代弁として提示することは、被害者の多様性を無視した暴力だ。

政治的批評と美学的批評の混同

さらに深刻なのは、仁藤氏の批判が、作品を「美学的」に評価するのではなく、「政治的」に裁いている点だ。彼女は作品の映像表現、構成、ナラティブについて論じているのではない。伊藤氏が「どう闘うべきか」「どう見せるべきか」という政治的規範を作品に押し付けている。

映画批評において、政治的視点は重要だ。しかし政治的視点が、作品そのものの価値判断を覆い隠してしまうとき、それは批評ではなくイデオロギーの押し付けになる。『Black Box Diaries』が「グロテスク」かどうかは、映像表現として論じられるべきだ。しかし仁藤氏の批判は、映像そのものではなく、伊藤氏の「態度」を攻撃している。

これは、フェミニズム運動内部での分断を暗に示している。被害者がどう語るべきか、どう闘うべきか。そこに「正しい被害者像」を設定し、それに合わない者を批判する。この構図は、まさに家父長制が被害者に押し付けてきた「良い被害者/悪い被害者」という二分法の再生産だ。

結論 誰が「グロテスク」を決めるのか

映倫を通過した作品を、個人が「グロテスク」と断じることは自由だ。しかしその批判が、被害者の表現を抑圧し、被害者の主体性を否定し、被害者に「正しい苦しみ方」を強要するならば、それは批評ではなく検閲であり、2次加害にすら繋がりかねない。

『Black Box Diaries』は、伊藤詩織氏が自らの経験を自らの言葉で語った作品だ。それが「美化」に見えるとしたら、それは我々が被害者に無意識的に「無力さ」を期待しているからではないのか。彼女が力強く闘う姿を「演出」と感じるとしたら、それは我々が被害者を「永遠の犠牲者」として固定化したいからではないのか。

仁藤夢乃氏の批判は、フェミニズムの名の下に、別の被害者を攻撃している。これは「女の敵は女」というような単純な図式ではない。むしろ、運動の純化が生む排除の論理だ。そしてその排除は、最も傷つきやすい者、声を上げた者を標的にする。

伊藤詩織氏はもう十分に傷ついた。そして彼女は立ち上がった。その姿を「グロテスク」と呼ぶことは、彼女を再び地面に押し倒す行為だ。我々が問うべきは、映像が「グロテスク」かどうかではない。被害者の表現を「グロテスク」と断じる視線こそが、最もグロテスクな暴力ではないのか、ということだ。

コメント